ディグリーネーム

各スケール上のダイアトニックコードの順をローマ数字で示したものをディグリーネームと言います。

ドレミファソラシドという7つのスケール上に、このスケール構成音だけで三音のコードができますというやつですね。

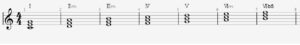

例えば、Cメジャースケールで行くと

Ⅰドミソ(C) Ⅱレファラ(Dm) Ⅲミソシ(Em) Ⅳファラド(F) Ⅴソシレ(G) Ⅵラドミ(Am) Ⅶシレファ(Bφ)

Bbメジャーでいくと

Ⅰシbレファ(Bb) Ⅱドミbソ(Cm) Ⅲレファラ(Dm) Ⅳミbソシb(Eb) Ⅴファラド(F) Ⅵソシbレ(Gm) Ⅶラドミb(Aφ)

例えば、枯葉はBbキー(Gm)で演奏されることが多いですが、BbメジャーのⅡ-Ⅴ-Ⅰ、GマイナーのⅡ-Ⅴ-Ⅰの繰り返しと考えるとわかりやすくなります。このようにディグリーネームを使って勉強します。

このディグリーネームを見るたび、できの悪かった少年時代を思い出します。

小学5年か6年生の頃でしょうか。音楽の授業で和音の学習を初めて習った頃だと思います。

「ジャン〜、ジャン〜、ジャン〜」と先生がピアノで和音を鳴らすやつです。

それに合わせて「起立、礼、着席」と学級委員長が号令をかけます。

「ドミソ」「ソシレ」「ドミソ」です。

「ドミソ」は、Ⅰの和音、「ソシレ」は、Ⅴの和音と教わります。この時におそらく初めて目にするであろうローマ数字に出会います。

Ⅰの和音、Ⅴの和音と言われてもまずローマ数字が読めない、わからない、まったく理解できないあほな子供でした。(この時にローマ数字の説明はあったのかもしれませんが、あほな子供でしたので全く覚えておりません。)

「ローマ数字」にちんぷんかんぷんです。「Ⅰ」は、なんとなく形から「1」と理解したのだと思います。「Ⅴ」が問題です。「これ、5なの?」という感じです。

おまけにどの和音を聴いても同じように聞こえてしまって和音のテストでは、適当にローマ数字を書いたと思います。習う和音が2種類なら確率が1/2なのでいいですが...。

その上に「ファラド」が入って主要三和音を教えて頂いたような...。もう「ファラド」が入った時点で無理ですね。「ファラドは」Ⅳの和音と教わります。

このⅣがくせものです。ⅣなのかⅥなのか書き方がわかりません。この違いについては、ずいぶんあとになってわかるようになるのですが...。

しかし、小学生の子どもにこのⅠは「ドミソ」 Ⅳは「ファラド」 Ⅴは「ソシレ」と教える必要があったのでしょうか。少なくとも当時のわたしには意味不明でした。

元々、音楽環境に慣れ親しんだ家庭ではなかったので音楽の成績が悪くてもあまり親から文句を言われることは、ありませんでした。(成績が悪いのは、音楽だけでは、なかったのですが...。)

今にして思えば、音楽の和音のテストだとかオルガンを弾くとか、そりゃ小さい時からピアノを習っていたり、オルガン教室に行ったりていた子は、ばっちりできますよ。小学生の頃は、「音楽」ホントにダメな子どもでした。

しかし小学生だった頃は、一生の趣味が音楽になろうとは、全く想像できませんでしたけどね。

ディグリーネームを書きながら、アナライズしている自分がいるとは、まさかね。 「先生、いまだったらもう少しまともな成績表つけてくれますよね。」

コメント